社会学科 社会福祉学専攻

福祉の知識と技術を身につけ、「共感力」「人間力」をはぐくむ

福祉の知識と技術を身につけ、「共感力」「人間力」をはぐくむ

駒澤大学へ行けば、どんなことを経験し、学べるか。

まずは学科で展開している学びの個性を知ろう。

福祉専門職として働きたい、教養として「社会福祉学」を学びたいなど、学生それぞれのニーズに対応したカリキュラムになっています。

社会福祉士・精神保健福祉士の受験資格取得など、充実した課程・講座で資格合格を目指す学生をサポートしています。

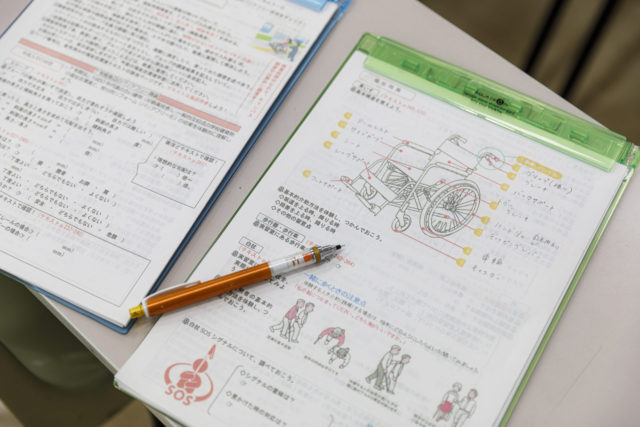

発表や議論の機会が多く、学生が主体的に授業に参加できる少人数教育。福祉演習や実習では知識と技術を総合的に学べます。

駒澤大学で過ごす充実の4年間。

どのようにステップアップし、自らを成長させて行けるかを紹介します。

将来の方向性を具体的にイメージできるよう、福祉の基礎を体験的に学修。大学で研究を深めるために必須となるコンピューター・スキルも身につけます。

各自の希望に応じた履修モデルを選択。福祉専門職系では福祉現場での実習で体験的に学びを深め、福祉教養系では将来のキャリア形成のための学習を開始します。

各自の希望に応じた履修モデルを選択。福祉専門職系では実習・演習での学びを深め、福祉現場での実践力を培います。福祉教養系ではキャリア演習などを通じ、社会人基礎力を鍛えます。

学部や学科の個性を数字で見てみましょう。

そこからこの学科にしかない魅力が見つかるかも!

337人

文学部 社会学科 社会福祉学専攻の学生数

2025年5月時点の学生総数は337人(1〜4年)。男子学生は88人、女子学生は249人で、男女比はおおまかに3:7です。

4週間

学外実習の期間

3年次の選択科目「ソーシャルワーク実習B」で学外実習を行う期間。実習先には、児童養護施設、母子生活支援施設、各種障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、社会福祉協議会などがあり、その契約数は社会福祉士実習先は57、精神保健福祉士実習先は21です。2年次の選択科目「ソーシャルワーク実習A」では、1週間の学外実習を行います。

85.7・83.3%

資格試験の合格率

社会福祉士は、福祉分野のスペシャリストとして、福祉に関する専門的な相談・助言・指導を行うための国家資格。また、精神保健福祉士は、精神医療・保健分野のスペシャリストとして、福祉に関する専門的な見地から相談・助言・指導を行うための国家資格です。本学学生の合格者数は社会福祉士36人、合格率85.7%、精神保健福祉士5人、合格率83.3%です。

※2023年2月度

7ゼミ

専門演習(ゼミ)の数

山間僻地の社会福祉協議会を訪問、住民への調査など、学外でフィールドワークを行うゼミ、自宅やキャンパス内をはじめさまざまなバリアフリー環境を調査して福祉住環境を学ぶゼミをはじめ、本専攻には座学だけでなく実学的に学ぶゼミが多数あるのが特徴です。また、福祉の専門職、公務員の一般行政職や福祉職、一般企業の総合職や一般職と就職先の選択肢が多いので、進路についてもゼミで丁寧に指導しています。

さまざまな学びを展開している駒澤大学。

その一例をよりくわしく紹介します。学びの内容から、その先につながる自分の未来を想像してみよう。

社会とつながる社会学科 社会福祉学専攻の学び

ニューノーマルな時代になり、さらに大切さを増す“社会とのつながり”。駒澤大学で出会い、関係し、新たに身につけられる社会とつながる学びを探ってみよう。

学生が主体となって地域の福祉活動に参加

社会福祉学専攻の学生によって結成された団体「コマフク」。世田谷区内でのイベントの手伝いや児童相談所での学習ボランティア、他大学との交流など、学内外の活動を通じ、主体的に福祉を学べる場になっています。本専攻もさまざまな活動をサポートしています。

4年間の集大成として卒業研究に取り組むことも駒大の学びのひとつ。

それぞれ興味をもったことを深められるから、個性的なテーマの卒業論文がたくさんあります。その一部を紹介。

近年、広がりを見せているソーシャルワーカーの学校版で、児童や生徒の日常生活の悩みや学校でのいじめ、家庭内での虐待といった問題解決の支援をしている「スクールソーシャルワーカー」について研究しました。

とくに各地の実践事例や導入に向けた自治体の取り組み事例を取り上げ、日本でのスクールソーシャルワーカーの今後について考察しています。

学校教育現場で発生するさまざまな福祉的課題に対応するには、本人と家族、学校、地域社会をはじめとしたさまざまなネットワークを活用することが大切で、その実現にはスクールソーシャルワーカーを教育現場に配置することが有効です。しかし同時に認知度が低く、十分に普及していない現状も浮き彫りになりました。

高齢者や障がい者など福祉分野で、コスメが利用者の「QOL(クオリティ・オブ・ライフ)」にいかに寄与するか研究しました。

なかでも、コスメティックセラピーとして注目される、メイクアップの心理的・生理的効果に着目し、高齢化の進行や介護の問題、元気な高齢者の数を増やすといった社会の課題に応えられるか、そしてコスメティックセラピーを福祉分野へ応用できるかを検討しています。

コスメティックセラピーの現場取材や事例研究も行い、その臨床的効果の検証や今後の普及に向けた課題について考察しました。

これまでに25万人を超える卒業生を送り出してきた駒澤大学。

先輩たちが、どんな企業や団体で力を発揮しているのか、その一部を紹介します。

※2022年3月31日現在

これまでthink!にご登場いただいた先生たちの記事をLink!

駒澤大学の個性あふれる先生たちが、どんなことを考えているか見てみよう。